Резюме: в статье представлен клинический случай и лечение аномалии окклюзии пациентки в возрасте 24-х лет с вертикальным типом роста, скелетным и дентальным классом ІІ. Сагитальный зазор между верхними и нижними резцами был 10 мм. Цефалометрический анализ показал, угол ANB – 7º, нижнечелюстной угол FMA был увеличен до 32º, Z – Аngle был снижен до 63°. Установили несъемную аппаратуру c пазом 0,022 дюйма. Для анкоража вертикальной и горизонтальной плоскости в боковых участках на верхней и нижней челюсти были установлены 2 микровинта – 1,5мм толщиной, 7 мм длиной. Их применение в комплексном лечении дало возможность нижней челюсти ротироваться против часовой стрелки. Это уменьшило угол ANB до 5º, FMA – 30º и Z – Аngle был увеличен до 70°. Улучшилось положение подбородка и лицевой профиль, уменьшилась сагиттальная ступень между резцами.

Ключевые слова: ротация нижней челюсти, микровинты, класс II с вертикальным ростом.

Abstract: This report describes the treatment of a 24 –years –old woman with a hyperdivergent skeletal class II and dental relationship. Overjet was of 10 mm. The cephalometric values show the ANB of 7º, FMA of 32º, Z – Аngle of 63º. The 0.022-in slot brackets were placed on both arches. Were placed microscrews (diametr 1,5 mm: length 7 mm) in the maxillary and mandibular buccal segments. We achieved absolutely anchorage control in both the saggital and vertical direction. Using of microsrews in the complex of treatment we achieved counterclockwise rotation of the mandible. In the cephalometric analysis, the ANB has been decreased to 5º, the FMA changed to 30º, Z – Аngle has been increased to 70º. Were improved position of chin and facial profile, reduced severe overjet.

Кey words: mandibular rotation, microscrew implants, hyperdivergent skeletal Class II.

Лечение класса II с вертикальным увеличением высоты лица – предмет активного обсуждения уже многие годы [1]. Улучшение передне-задней позиции подбородка и контроль вертикальной высоты – стратегический фактор их успешного лечения. С этой целью у детей и подростков в период активного роста челюстно-лицевой области используют высокую головную тягу с функциональными аппаратами. В некоторых исследованиях было показано эффективное применение High Pull Head Gear (HPHG) с аппаратом Гербста [2].

После завершения основного роста челюстей, лечение проводят с помощью несъёмной техники, в тяжелых случаях рекомендовано сочетанное ортохирургическое вмешательство [3].

Однако единой концепции управления вертикальным расстоянием для переднего смещения нижней челюсти среди исследователей не сформулировано. Одни из них утверждают, что вертикальная высота моляров должна быть уменьшена или строго фиксирована [4]. А другие полагают, что экструзия моляров не является негативным фактором, а скорее необходимым. За счет этого механизма происходит ротация окклюзионной плоскости против часовой стрелки, вследствие чего нижняя челюсть перемещается в переднее положение и происходит коррекция аномалии окклюзии [5].

На примере лечения класса II c вертикальным типом роста лицевого скелета мы предлагаем рассмотреть способы его исправления.

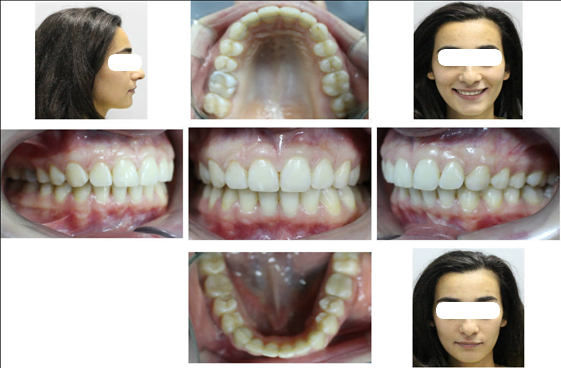

В клинику обратилась пациентка в возрасте 24 лет с жалобами на некрасивую улыбку, неправильное расположение зубов верхней и нижней челюсти (рис.1).

При внешнем осмотре лицо симметричное, пропорциональное, долихо-цефалический тип. Профиль выпуклый, губы в покое сомкнуты, дыхание смешанное. Средней выраженности подбородочная и носогубная складки.

Интраоральный осмотр выявил соотношение моляров и клыков по II классу Angle, сужение зубных рядов. Анализ гипсовых моделей показал свободное пространство на верхней зубной дуге 2 мм, на нижней зубной дуге дефицит места -5 мм, окклюзионная кривая Шпее 2 мм. Сагиттальное расстояние между верхними и нижними резцами около 10 мм.

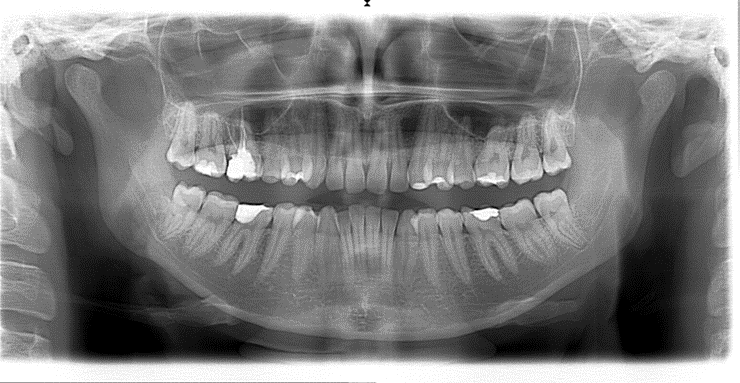

На ортопантомограмме резорбции и воспалительных явлений не выявлено (рис.2).

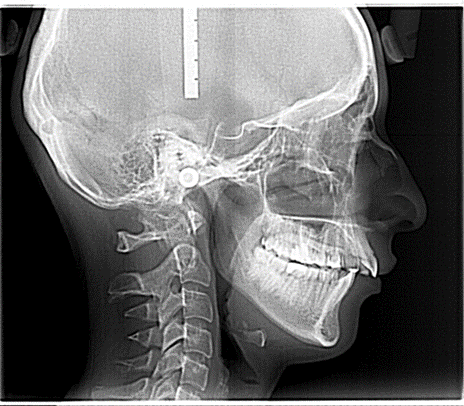

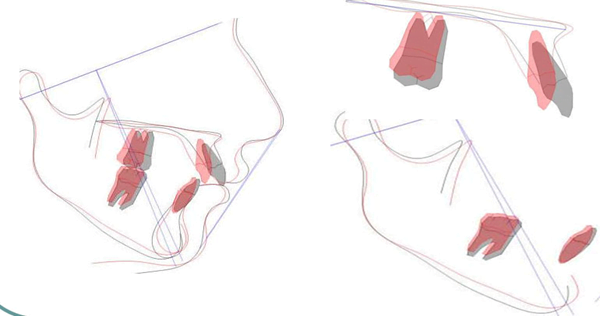

Расшифровка телерентгенограммы (ТРГ) до лечения в боковой проекции показала скелетный класс II, угол ANB – 7º (образованный самым глубоким краем на верхней челюсти точкой – А, соединением носо-лобного шва точкой – Nа и самой глубокой выемкой на нижней челюсти точкой – В), SNA – 81º (угол между краниальной плоскостью SN и точкой А на верхней челюсти), SNB – 74º (угол, построенный пересечением плоскостью SN и точкой В на нижней челюсти) (рис.3). Нижнечелюстной угол FMA был увеличен до 32º (угол образованный нижнечелюстной плоскостью – FH).

Наклон верхних резцов U1 к FH (угол образованный осью верхних центральных резцов U1 к FH) равен 114°. IMPA был 87° (угол между осью нижних центральных резцов и нижнечелюстной плоскостью). Occ P к FH (угол между окклюзионной плоскостью и FH) соответствовало – 12°. Соотношения передней лицевой высоты по отношению к задней – индекс PFH/AFH составил 0,7. Z – Аngle (пересечение плоскости FH с линией проходящей через наиболее выступающий край подбородка и губы) был снижен до 63° (таблица.1).

Таблица 1. Цефалометрические показатели

| Цефалометрические углы (°) Средние значения До лечения После лечения |

| SNA 82 81 80 SNB 80 74 75 ANB 2 7 5 FMA 25 32 30 PFH/AFH 0,8 0,7 0,9 FH к Occ P 10 12 7 Ui к FH 114 114 98 IMPA 90 87 91 Z-Аngle 75 63 72 |

На основании данных клинических обследований, антропометрического исследования моделей челюстей, использования дополнительных специальных методов исследования: ТРГ в боковой проекции и ортопантомограммы был поставлен диагноз вертикальный тип роста лицевого скелета, скелетный II класс, соотношение моляров и клыков по II классу Angle, осложненное сужением зубных рядов II степени.

Лечебные этапы необходимые для коррекции выявленной патологии состояли в следующем:

- Санация полости рта.

- Выравнивание зубных дуг на верхней и нижней челюсти.

- Нормализация сагиттального соотношения между верхними и нижними центральными резцами.

- Установить соотношения на клыках и молярах, по I классу достигнув функциональной окклюзии.

- Улучшение лицевого профиля.

Для решения поставленных задач пациентке было предложено несколько вариантов лечения. Первый предполагал сочетанное ортохирургическое лечение. От предложенного варианта пациентка категорически отказалась.

Второй альтернативный лечебный план – экстракция ретенированных верхних и нижних зубов мудрости. Дистальное перемещение верхних зубов с опорой на микровинты, интрузия моляров и ротация нижней челюсти вверх и вперед. Пациентка согласилась на этот лечебный план.

Вариант удаления первых премоляров на верхнем зубном ряду и закрытия сагиттальной ступени не рассматривался.

Была установлена несъемная аппаратура “пропись Рот” c пазом 0,022 дюйма и фиксированой первичной никель – титановой (Ni-TI) дугой размером 0,14 дюймов – затем 0,16 и 016–025 дюймов. После выравнивания зубных дуг была установлена стальная дуга 019–025 дюймов на брекеты верхнего и нижнего зубного ряда. В качестве создания абсолютной опоры в межкорневое пространство между вторыми премолярами и первыми молярами на верхней и нижней челюсти в диагональном направлении были установлены 2 микровинта (толщиной 1,5мм и длиной 7 мм фирмы “Dentos AbsoAnchor”, Корея). Они были установлены на нижнем зубном ряду для удержания позиции нижних резцов от протрузии, вследствие ношения эластических тяг по II классу. На верхней и нижней стальной дуге напаяны крючки во фронтальной части. Закрывающие нитиноловые пружины были силой 200 мг каждая, эластические тяги 3/16 heavy (рис. 4).

Результаты лечения

Несъемную аппаратуру сняли через 28 мес. после начала лечения. Анализ фотографий лица выявил заметное улучшение лицевого профиля. На интраоральных фотографиях зубные дуги выровнены (рис. 5).

Анализ моделей показал средние значения сагиттального и вертикального соотношения резцов. Соотношения между зубными рядами было по I классу, совпадение средних линий. Диагностика в артикуляторе в состоянии покоя показало плотный межбугорковый контакт между зубными рядами, отсутствие преждевременных касаний при боковых движениях нижней челюсти, фронтальную направляющую и клыковое введение с обеих сторон.

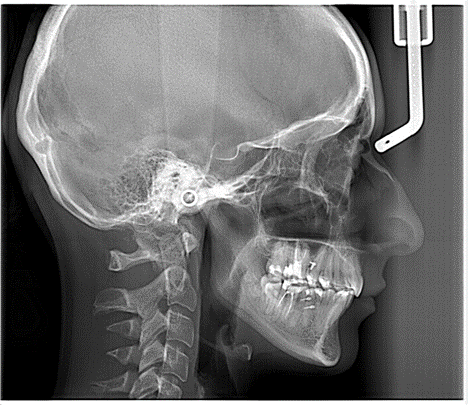

Цефалометрический анализ выявил уменьшение угла FMA до 30º, незначительное повышение угла SNB – 75°, снижение АNB до 5°. Occ P к FH соответствовала – 7°.

При наложении цефалометрических обрисовок до и после лечения отмечается ротация нижней челюсти против часовой стрелки и ее движение вперед (рис. 6).

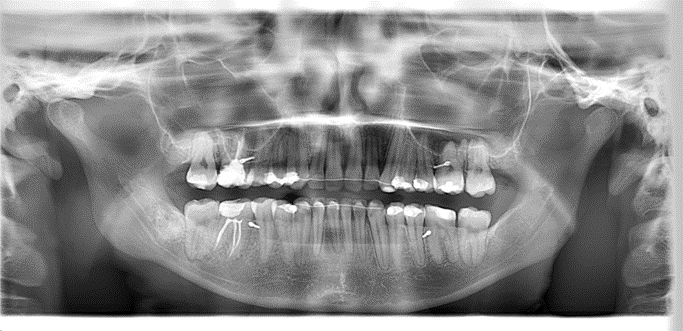

На ортопантомограмме корни зубов параллельны, отсутствует их резорбция. Микровинты обеспечивали полноценный анкораж, симптомов их подвижности или потери в процессе лечения не наблюдалось.

Через 1 год ретенции при клиническом осмотре отсутствовал рецидив, наблюдалась стабильность ранее полученных результатов. Соотношение по клыкам и молярам было I классу (рис. 7). Отсутствие скученности зубов во фронтальном участке на верхнем и нижнем зубном ряду. Зубные дуги имеют правильную форму, в норме сагиттальное и вертикальное соотношение резцов. Отсутствие симптомов дисфункции со стороны височно-нижнечелюстного сустава.

Анализ и обсуждение

Лечение класса II с вертикальным увеличением нижней трети лица представляет определенные трудности, ввиду сложности коррекции скелетных несоответствий в двух плоскостях.

Причинами вертикального роста может быть наследственная предрасположенность, ротовой тип дыхания, отсутствие жевательной нагрузки. Вследствие чего, рост обеих челюстей происходит преимущественно в вертикальном направлении.

Клинически наблюдается выпуклый профиль за счет ретрузивного положение нижней челюсти, уменьшение выступания подбородка, увеличения нижней трети высоты лица, обнажение десенного края при улыбке. Довольно часто определяется гипотонус жевательных мышц. Окклюзионная структура характеризуется соотношением моляров и клыков по II классу, значительным прорезыванием моляров и экструзией верхних резцов.

Цефалометрически наблюдается скелетный класс II, в основном обусловленный дистальным положением нижней челюсти. Ротация вертикальных плоскостей, протрузия нижних резцов, увеличение передней высоты лица по отношению к задней.

Основными задачами лечения являются – переднее перемещение нижней челюсти, уменьшение лицевой высоты, улучшение профиля, смыкание зубных рядов по классу I.

Традиционное лечение таких пациентов – это использование HPHG и HPJH, сегментарных дуг, микровинтов. Несмотря на большой выбор способов вертикального контроля, дислокации нижней челюсти против часовой стрелки всегда было сложно добиться. Было выявлено, что ее расположение тесно связано с изменением окклюзионной плоскости особенно в период роста [6]. Клинически продемонстрировано, что методы направленные на горизонтализацию окклюзионной плоскости, способствуют функциональному смещению и адаптации нижней челюсти в переднем положении [7]. Значит, изменением окклюзионной траектории возможно влиять на скелетную структуру аномалии окклюзии. Кроме того, Fushima et. al. в 1996 г. выявил, что у пациентов с вертикальным ростом и классом II, увеличение наклона окклюзионной плоскости сочеталось с экструзией верхних моляров. Он отметил, что интрузия жевательных зубов понижала нижнечелюстной угол, тем самым угол SNB увеличивался даже у взрослых пациентов [8].

Следовательно, интрузия моляров способствует передвижению нижней челюсти против часовой стрелки, улучшает позицию подбородка кпереди, снижает лицевую высоту, уменьшает сагиттальное расстояния между резцами. Изменения в вертикальной позиции в свою очередь меняют сагиттальное расположение между челюстями. Стало быть, смыкание зубных рядов во II классе после лечения может перейти в I класс соотношения после интрузии моляров, даже у не растущих пациентов.

Ретроспективные исследования подтвердили ауторотацию нижней челюсти после интрузии моляров. Интрузия на 1 мм, уменьшала высоту лица на 1,7 мм, снижала нижнечелюстной угол на 2°, подбородок смещался кпереди около 2,3 мм [9]. Однако, этот способ коррекции класса II эффективен у пациентов с незначительной ротацией окклюзионной плоскости, выраженным положительным торком центральных резцов, т.е присутствует необходимое пространство между верхними и нижними резцами для передней ротации нижней челюсти после интрузии моляров.

В случаях, когда нижняя челюсть заблокирована верхней, наблюдается низкий положительный торк верхних центральных резцов. Первично необходимо увеличить их вестибулярный наклон. Для этой цели наиболее эффективным будет использование внеротовой тяги HPJH, не менее 12-14 часов. Хорошие результаты после применения микровинтов и ютилити дуг. В некоторых случаях после их применения ситуация может не улучшаться, так как требуется кроме интрузии, удержание верхней челюсти от ротации вниз под действием силы эластических тяг по II классу.

Другие авторы напротив, предлагают экструзирование верхних моляров и интрузию нижних для переднего смещения нижней челюсти. Изменение окклюзионной плоскости считают они, соответствует феномену балансированной качели [10]. Первично, путем изгибания петель экструзируются премоляры, формируется вертикальное давление на них. Благодаря этому устраняются окклюзионные препятствия в области задних зубов, нижняя челюсть и суставные головки устанавливаются в правильное положение. Поэтапно с помощью изгибов, верхние моляры экструзируются на фоне интрузии нижних. Под действием эластических тяг по II классу, которые фиксируются к Meaw петлям, одновременно с ротацией окклюзионной плоскости происходит функциональное смещение нижней челюсти вперед. Окклюзионная структура адаптируется к новому положению нижней челюсти через нейромышечную систему [12]. Достижение стабильной статической и динамической окклюзии создает меньшую нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС).

Однако использование многопетлевой механики у пациентов с вертикальным типом роста связано с определенными трудностями. Главными недостатками являются отсутствие стабильного скелетного или внеротового анкоража для поддержки верхней челюсти и палатальной плоскости от ротации в ходе ношения эластиков. В результате длительного использования эластических тяг, практически на всех этапах лечения кроме процесса выравнивания, может не наблюдаться уменьшения вертикального размера, а наоборот небольшое увеличение задней и передней высоты лица. Благодаря ротации окклюзионной плоскости появляется передний сдвиг нижней челюсти и адаптация ее к этому положению.

Ортодонтическое лечение техникой направленной силы предложенной Tweed-Merrifield до недавнего времени было основным методом лечения подобных пациентов. В ней четко прописаны диагностические этапы, индекс сложности и поэтапный протокол лечения, включая ретенционный период [12]. Ротация или ответ нижней челюсти происходит за счет нескольких факторов: механика закрытия экстракционных пространств сочетается с применением внеротовой тяги HPJH, эластических тяг по II классу. Это не увеличивает вертикальную высоту лица, а наоборот способствует ее уменьшению. Создает лучшую ротацию против часовой стрелки нижнечелюстной и окклюзионной плоскостей, смещает нижнюю челюсть вперед, тем самым увеличивая угол SNB и понижая ANB. Удаление премоляров дает возможность устранить скученность, уменьшить сагиттальный зазор между резцами.

Влияние экстракционных или безэкстракционных методов лечения на высоту нижней трети лица зависит от многих факторов: высоты позиционирования брекетов, чем выше к десенному краю тем эффект экструзии зубов больше. Длительность ношения эластиков и вектор их крепления между верхними и нижними зубными рядами. Фиксация по II классу от верхних крючков за латеральными резцами к последним молярам создает наименьший вертикальный вектор. Следовательно, высота лица будет увеличиваться незначительно. Чем ближе они будут фиксироваться по направлению к нижним центральным зубам – вертикальный размер будет также повышаться, даже несмотря на мезиализацию моляров после удаления. Комбинация несъёмной техники с HPJH или микровинтами способствует уменьшению вертикального расстояния при лечении обеими методами.

С введением в практику микровинтов появились более широкие возможности для безэкстракционного лечения. Простой способ их установки, не требующий специального оборудования, механика лечения ограничивает необходимость в дополнительных изгибах на дуге. Мы попытались комбинировать преимущества механики лечения каждого из перечисленных способов.

В нашем клиническом случае, классическую механику скольжения техники прямой дуги сочетали с использованием микровинтов. Для вертикальной и горизонтальной опоры они были установлены в боковых отделах вестибулярно. Увеличение положительной инклинации верхних резцов мы добивались высоким вектором тяги закрывающих пружин от микровинтов к низко припаянным крючкам на дуге. При таком типе ретракции срабатывает положительный торк коронки и корня резцов с незначительной интрузией. Закрытие сагиттального зазора мы попытались частично устранить за счет дистального перемещения верхнего зубного ряда. Увеличения передней высоты лица в результате эффекта расклинивания после дистализации, мы устранили максимальной интрузией верхних моляров. В комбинации c эластиками по II классу и сверху – вниз во фронтальном участке, получили – ответ нижней челюсти. Мы старались уйти от традиционных схем лечения – необходимости удаления первых премоляров. Ввиду того, что при таком подходе необходима ретракция резцов для закрытия экстракционных пространств. Это еще более уплостило бы профиль, со значительно выступающим кончиком носа до лечения.

Таким образом, за счет переднего вертикального контроля, положительной инклинации верхних резцов, интрузии моляров верхней и нижней челюсти, ношение эластиков по II классу и сверху вниз спереди, дало возможность нижней челюсти ротироваться против часовой стрелки, уменьшить сагиттальную ступень между резцами, улучшить положение подбородка и лицевой профиль.

Выводы

- У детей и подростков с вертикальным типом роста и классом II используют высокую головную тягу с функциональными аппаратами.

- После завершения роста челюстно-лицевой области необходимо использование несъёмной техники и скелетной опорой.

- Интрузия моляров верхней челюсти способствует передвижению нижней челюсти против часовой стрелки, улучшает позицию подбородка кпереди, снижает лицевую высоту.

Литература

- Cope JB, Sachdeva RC. Nonsurgical correction of a Class II malocclusion with a vertical growth tendency // Am J Orthod Dentofacial Orthop. – 1999. – Vol. 116. – P. 66–74.

- Ruf S, Pancherz H. The effect of Herbst appliance treatment on the mandibular plane angle: a cephalometric roentgenographic study // Am J Orthod Dentofacial Orthop. – 1996. – Vol. 110. – P. 225–229.

- Nattestad A, Vedtofte P. Mandibular autorotation in orthognathic surgery: a new method of locating the centre of mandibular rotation and determining its consequence in orthognathic surgery // J Craniomaxillofac Surg. –1992. –Vol. 20. –P. 163–170.

- Lamarque S. The importance of occlusal plane control during orthodontic mechanotherapy // Am J Orthod Dentofacial Orthop. – 1995. –Vol. – 107. – P. 548–558.

- Tanaka EM, Sato S. Longitudinal alteration of the occlusal plane and development of different dentoskeletal frames during growth // Am J Orthod Dentofacial Orthop. – 2008. – Vol. 134. – P. 602 e1-e11. – discussion P. 602–603.

- Ye R, Li Y, Li X, et al. Occlusal plane canting reduction accompanies mandibular counterclockwise rotation in camouflaging treatment of hyperdivergent skeletal Class II malocclusion // Angle Orthod. – 2013. –Vol. 83. – P. 758–765.

- Eliana MT, Sadao S. Longitudinal alteration of the occlusal plane and development of different dentoskeletal frames during growth // Am J Orthod Dentofacial Orthop. –2008. –Vol. 134. –P. 602.e1–602.e11.

- Fushima K, Kitamura Y, Mita H, Sato S, Suzuki Y, Kim YH. Significance of the cant of the posterior occlusal plane in Class II Division 1 malocclusions // Eur J Orthod. – 1996. –Vol. 18. – P. 27–40.

- Kyunam Kim, Kwangchul Choy at all. Prediction of mandibular movement and its center of rotation for nonsurgical correction of anterior open bite via maxillary molar intrusion // Angle Orthod. –2018. –Vol. 88. –P. 538-544.

- Kim JI, Hiyama T, Akimoto S, Shinji H, Tanaka EM, Sato S. Longitudinal study regarding relationship among vertical dimension of occlusion, cant of occlusal plane and antero-posterior occlusal relation // Bull Kanagawa Dent Coll. – 2006. –Vol. 34. –P. 130-2.

- Fushima K, Kitamura Y, Mita H, Sato S, Sukuki Y, Kim YH. Significance of the cant of the posterior occlusal plane in Class II Division 1 malocclusions // Eur J Orthod. –1996. –Vol. 18. P. 27-40.

- Merrifield LL, Gebeck TR. Analysis: concepts and values // Part II. J Charles Tweed Found. – 1989. – Vol. 17. – P. 49–64.

0 Комментариев